每日经济新闻 2020-05-31 20:45:16

在城中村更新转型的发展时刻,也应把流动人口的需求纳入到城中村更新规划中,延续他们的合作关系。

每经记者|朱玫洁 每经编辑|刘艳美

改革开放以来,中国经历了人类史上规模最大的城镇化进程,由此催生的城市发展更被视作“经济奇迹”的引擎和动力。无论是从8亿农民到8亿“城市人”,还是城镇化率从不到20%提高到2019年首次超过60%,城镇化之路总是在变化中前行。

仍在全球蔓延的新冠肺炎疫情,给全球政治和经济带来了深远影响,也影响着中国的城镇化进程。今天我们共同面对的正是疫情给日常生产生活带来的新变化,这个变化既包括在公共场所戴口罩、推广分餐制、网上预约看病,还包括线上经济对服务业就业的冲击,就业人口进一步向中心城市集聚,等等。

困难和挑战前所未有,但人类对城市的探索从未停止。特殊历史背景下,5月30日,中国城市百人论坛2020春夏论坛举行线上会议,聚焦“红利与挑战”,探讨后疫情时代中国城镇化的新征程。

今天起,我们将陆续推出系列文章,分享论坛精彩内容,敬请关注。

图片来源:摄图网

“‘新二元结构’是我国发达城市治理顽疾。”5月30日,在中国城市百人论坛2020春夏论坛上,中国人民大学城乡发展规划与管理研究中心主任叶裕民直言。

谈起二元结构,一般指城乡之间的二元结构,而“新二元结构”则聚焦于城市内部的矛盾。

“ 从农村进入城市的劳动力没有伴随工业技术进步而获得技能的充分增长,而是长期被城市排斥在经济发展的核心领域之外。”叶裕民认为,这些人规模不断增长,在发达城市内部形成了大量城市低效率部门,并聚集形成欠发达区域,导致城市内部贫富差距和发展水平持续拉大,形成了城市内部的二元结构,“我们称之为‘新二元结构’”。

新二元结构来自于市民化的不完全,在拥有城市权利的本地人与缺乏城市权利的外地人之间形成一种“二元”。

在叶裕民看来,市民化问题的解决一定要以可支付住房为前提。

实际上,在当下的大城市中,新二元结构下正交织着两个“孪生”的难题,城中村治理(空间治理难题)与新市民住房问题(社会治理难题)。

在叶裕民看来,新二元结构下,存在土地利用效率低、产业技术水平低、居民收入低,而无证建设比例高的特点。

密密麻麻的楼房,曲曲折折的小巷,游走在“九曲十八弯”的昏暗巷道中,即使艳阳高照,头顶上依然只有“一线天”。这样的城中村,想必对许多人来说并不陌生。

以广州为例,广州市各类城中村577个,其建设用地相当于城区建设用地的80%,土地利用效率为中心城区的1/10。工资水平相当于城区的1/2,以劳动密集型产业为主,无证建设用地和住房比例非常高。

比如,在华南地区最大的服装面辅料市场——广州中大纺织商圈周围,数个城中村内制衣作坊星罗棋布,管理宽松且租金低廉,吸引大量外来人口聚集。

“ 这样的新二元结构是城市内部难以整体现代化的直接原因。”叶裕民说。

据了解,所有后发的发达国家,例如德国、日本、美国等在工业化过程中都未出现明显的新二元结构,但出现新二元结构的国家大部分都陷入中等收入陷阱,例如巴西、智利、马来西亚等,大城市中蔓延着大量贫民窟。

叶裕民提出,特别值得警惕的是,中国发达城市普遍存在着严重的新二元结构,最典型的表现为都市边缘区的城中村连片区域,形成“城市中村环”。而对于这种城中村治理,是上世纪90年代以来我国所有发达城市都在致力于解决的问题,但迄今为止仍然举步维艰。

2018年农民工监测报告显示,流动人口居住在保障房里的占比为2.9%,住在各种宿舍里的占比为12.9%,购买商品房的为19%。

剩余的人住哪里?大部分住在城中村,而许多是非正规住房。

值得注意的是,非正规住房中不太可能去添入公共服务项目。加上城中村不断更新、人口不断迁移,这也导致许多城市为流动人口配给公共服务的政策很难落地。

图片来源:摄图网

当新市民买不起住房、政府又未能提供保障房时,城中村成为最好的选择,这里有大量成本低廉的住房。

例如,巴乐兔研究院最新统计数据显示,北京、上海、深圳租金价格约在100元/平方米,而广州城中村房租均价在40元/平方米以内。北京、上海、深圳年轻人租房市场单间均价每月2000元左右,而广州城中村的单间均价在每月1200元以内。

但一个普遍存在的问题是,在流动人口对城中村非正规住房的市场需求持续增长时,城中村改造模式却往往是“排斥性”的。

何谓“排斥性”?

根据叶裕民对城中村数年的追踪研究,她提到,客观中存在着这样一种现象:每个城中村更新方案,都在把流动人口往外驱赶。

一个城中村更新完以后,流动人口开始往外走,外面的城中村又开始为新的流动人口提供住房,如此,新的城中村产生。新的城中村迎来新一轮改造,不断往外驱赶,不断迁移,不断改造,永远没有止境。

“从上世纪90年代到现在,我们的城中村一直在更新,但新的城中村一直在不断地产生。”叶裕民说。在她看来,造成这种情况的一大原因是,研究城中村不关心住房,研究住房不关心城中村更新,使得一对孪生难题生生拆开,最后找不到答案。

具体而言,研究城中村更新的工科主要关注技术问题,尽管随着“新工科”的建立,历史文化保护、多元利益主体、人才供给住房等多种需求也被考虑进去,但如何解决一般流动人口的住房问题,还没有被纳入研究框架下。

同样,新市民住房问题也没有考虑城中村更新。如何满足一般就业能力的新市民的居住需求?这在理论上至今缺乏深入研究。

在过去40年时间里,城市郊区可以自组织为1-2亿非户籍人口提供可支付的住房。

“我们要尊重这样的历史选择。”叶裕民说,在城中村更新转型的发展时刻,也应把流动人口的需求纳入到城中村更新规划中,延续他们的合作关系。

一个解决方案是,在城中村更新过程中为本地居民提供合法补偿的住房时,扣除其自住需要的部分后,把富余的部分建筑面积规划建设成为与新市民需求相匹配的小面积可支付住房,把原来非法出租变为合法出租,非正规市场变为正规市场。

实际上,每个城中村更新都产生了很多出租住房的供给。比如在广州80平方米的宅基地允许建三层半,就是280平方米的补偿面积。居民自己住100-150平方米,还剩下180-130平方米拿来出租,可以建成3套60平方米或2套90平方米的住房。

“但由于这类房屋面积大,价格高,流动人口租不起,导致房子也租不出去。我们大量的调查,租出去的大概仅占1/3,导致租值丧失,村民资产性收入下降,流动人口流离失所。”叶裕民说。

如果把180平方米的出租屋,改为流动人口所需的20-60平方米一套的房屋,那么每个本地居民可以为流动人口供给3-9户可支付住房的需求。

“这样每更新一个城中村,大量的流动人口就能住下来了。”叶裕民表示,我们跟踪研究了4-5年时间,发现(按此改革方案)当广州城中村更新到30%时,就可以满足58%的流动人口居住需要,当城中村更新到50%时,可以满足97%的流动人口可支付住房的需要。广州作为中心城市,人口还会再聚集,住房还能有供给的空间。

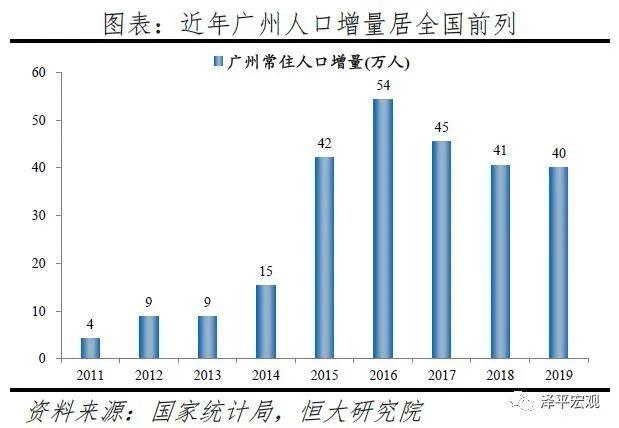

恒大研究院和智联招聘近日联合发布的《中国城市人才吸引力排名2020》显示,广州常住人口增量总体呈上升趋势,2011-2019年从4万升至40万。人才流入广州则主要因为发展速度较快、生活成本较低。

在叶裕民看来,把新市民住房供给问题直接解决在城中村更新改造的过程中,这正是两个难题联动解决的破解之道。

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。

未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP